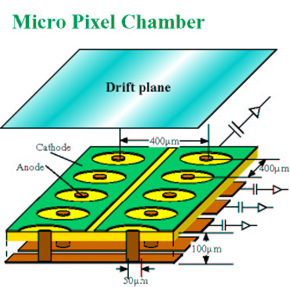

マイクロピクセルチェンバー (μ-PIC) は、高位置分解能 (~100μm) 高時間分解能 (<100nsec) 高粒子入射許容量(> 10⁷ particles/mm²/s) を 持った、粒子線のリアルタイムイメージング検出器です。

マイクロピクセルチェンバー (μ-PIC) は、高位置分解能 (~100μm) 高時間分解能 (<100nsec) 高粒子入射許容量(> 10⁷ particles/mm²/s) を 持った、粒子線のリアルタイムイメージング検出器です。

この検出器は 高エネルギー物理分野だけでなく、物質構造解析、医療診断、宇宙物理、 非破壊検査など様々な方面における応用が期待されており、本研究グループ では、μ-PICの安定動作や低放射能化を主眼に置いた研究を行っています。

地下は宇宙線の影響を大幅に低減することが可能であるため、太陽及び超新星ニュートリノの観測実験、 宇宙暗黒物質の直接探索実験など、極低バックグラウンドを要求する地下での宇宙・素粒子物理学実験(以下、地下実験) に最適です。地下実験で共通の主要なバックグラウンドの1つは放射性貴ガスの ラドン-222(以下、ラドン)です。 例えば、精度の高い太陽ニュートリノ観測のためには、スーパーカミオカンデ検出器内では1 mBq/m³程度以下のラドン濃度に 抑える必要がありますが、このような微量のラドン濃度を測定できる装置は市販されていません。 我々は地下実験で必要とされる分析感度を有するラドン検出器の開発やラドン除去技術の開発を行っています。

暗黒物質探索のためのガスTPC検出器の開発を行っています。 暗黒物質による原子核反跳の指向性を捉えるため、飛跡再構成が可能な低圧・低拡散のガスTPCを開発しています。 飛跡再構成のためには多チャンネル読み出し技術が必須となり、MPGD (マイクロパターンガス検出器)の開発のみならず、高集積の読み出しエレクトロニクス技術が重要となります。 神戸大学では、陰イオンガス(SF₆)を用いたガスTPCを開発しており、飛跡再構成の精度向上と背景事象の削減を図っています。そのための専用エレクトロニクスも開発中です。 さらに、高集積IC・SoCを用いたDAQ技術)を用いた微細ピクセル型検出器(250 μmピッチ)の開発も進めており、次世代検出器の実現を目指しています。

μ-PIC を用いたタイムプロジェクション・チェンバー(TPC)

を動作原理とした、

表面アルファ線イメージ検出器(AICHAM)を開発し、

この検出器を用いた高感度な試料分析を実施しています。

これまで、地下実験グループの枠を超えて、

ニュートリノ実験、暗黒物質探索実験、0νββ探索実験の材料分析を実施してきました。

アルファ線の飛跡を3次元で再構成することができるため、

サンプル表面のどこからアルファ線が発生したか同定することができ、

極低放射能雑音で、高感度な分析を実施できるユニークな分析手法です。

現在の分析限界は〜10⁻⁴ alpha/cm²/hr (90%CL)を達成し、分析を継続しています。

さらに分析感度向上するための技術開発研究も並行して行っています。

DLC(ダイヤモンドライクカーボン)を用いた抵抗板ガス増幅検出器(RPC)の開発

を行っています。RPCは,高抵抗の板あるいは薄膜を1mm程度の間隔で平行に配置し,その間に高圧をかけ,

荷電粒子が通った際に高い増幅率の電子なだれを起こして検出するものです。電荷が高抵抗の板を通して

集められる際にその付近の電圧が低下するため,電子なだれが起き続けるのを防ぐことができます。

高抵抗板の表面は平滑を保つために油を使うなどしていましたが,安定性が課題となっていました。

本研究では抵抗体に機械的に平滑で強度の高いDLCを用いることにより,これまでより高い頻度の粒子測定を行える,

放射線耐性の強い検出器の開発に成功しました。さらに,この薄膜を薄い

有機フィルム上に形成することにより,抵抗板を極めて薄くすることにも成功しています。

この検出器はMEG II実験のミューオンビーム上に設置することを想定して開発を行ってきましたが,その他にも

低物質量が求められる環境における高レート,高い時間分解能をもつ検出器としての応用に向けて,

開発を続けています。