ATLAS 実験グループ ~ テラスケールの地平を切り拓く ~

ATLAS実験は,世界最高エネルギーの加速器LHC(Large Hadron Collider)での陽子衝突を用いた実験です。

LHC はスイス・ジュネーブのCERN(欧州原子核研究機構)の加速器で,周長は27kmです。14TeV(テラ電子ボルト,テラは10の12乗) の重心系エネルギーでの衝突により,電弱相互作用の粒子 (100 GeV 程度) を大量に生成して精密測定するとともに,テラスケール,すなわちTeVの領域の新しい粒子,相互作用を探索します。

ATLAS実験は,世界最高エネルギーの加速器LHC(Large Hadron Collider)での陽子衝突を用いた実験です。

LHC はスイス・ジュネーブのCERN(欧州原子核研究機構)の加速器で,周長は27kmです。14TeV(テラ電子ボルト,テラは10の12乗) の重心系エネルギーでの衝突により,電弱相互作用の粒子 (100 GeV 程度) を大量に生成して精密測定するとともに,テラスケール,すなわちTeVの領域の新しい粒子,相互作用を探索します。

LHC は,現在第3期運転 (2022-2026年) を行っています。すでに2018年までの第2期を上回る衝突データを取得し,2026年までに第2期の3倍以上のデータを取得します。これにより,新物理の感度がさらに向上します。また,2026年から3年余りをかけて,検出器と加速器を大きくアップグレードし,2030年より高輝度LHC(HL-LHC)運転を開始します。HL-LHCでは単位時間あたりの衝突数が現在のさらに3倍となり,第3期運転の10倍近くのデータを取得する予定です。

神戸大学は建設に大きく寄与した前方ミューオントリガー検出器 (Thin Gap Chamber = TGC)を用い,高効率で必要な物理データを取得するトリガー系の開発・運転を行っています。これにより,ATLAS実験の順調なデータ収集に大きく貢献してきました。現在はHL-LHCに向けたトリガーアップグレードの最終段階に入っています。また,超対称性をはじめとする新物理探しのデータ解析を行っています。

LHCのミッション

現在見つかっている素粒子とその相互作用を記述する素粒子の「標準模型」は,あらゆる実験により非常に精密に検証されていますが,なぜクォークやレプトン(電子,ニュートリノなど)はちょうど3種類あるのか,なぜその質量が粒子により11桁以上異なるのか,などの疑問に答えを与えません。このため標準模型は究極の理論ではなく,テラスケールの世界では標準模型を内包した新しい理論で素粒子が記述されるべきであると考えられています。LHCではこのような物理を,衝突を用いて直接発見し,その性質を調べます。

期待される主な物理は次の2つです。

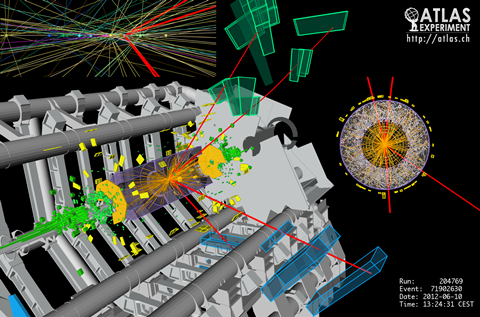

2012年7月ヒッグス粒子が発見され(CERN発表),2013年ノーベル物理学賞を受賞しました(参考) その後,LHCではヒッグス粒子が本当に質量の唯一の起源であるかなど,その詳細な性質を詳しく調べています。また,超対称性を含む新物理の探索を続けてるとともに,これらの測定の精度を上げていくことにより,その標準模型からのずれから,将来の素粒子物理の方向が見えると考えて研究しています。これらの成果が評価され,ATLAS実験は他のLHC実験とともに基礎物理学ブレークスルー賞を受賞しました。

ATLAS実験はこのように,衝突エネルギーより高いエネルギーの手がかりを幅広い手法でつかもうとしています。皆さんもぜひ一緒に研究してみませんか?

神戸大での研究

神戸大学は,ATLAS日本グループの中で東大,KEK(高エネルギー加速器研究機構) に続き3番目に大きなグループです。これまで検出器の開発・製造,設置と運転,データ解析に大きく関わってきました。

神戸大学は,ATLAS日本グループの中で東大,KEK(高エネルギー加速器研究機構) に続き3番目に大きなグループです。これまで検出器の開発・製造,設置と運転,データ解析に大きく関わってきました。

現在の活動は,検出器の運転と動作改良,アップグレードに向けたトリガーの開発・製作,衝突データの物理解析の3つの柱で行っています。

- ミューオントリガー運転(スタッフの指導の下,主に修士課程の学生が活躍)

- CERN研究所での検出器運転のための作業を行い,実験に貢献しています。

- トリガー効率の精密決定を行い,物理解析の精度を上げています。

- 将来のミューオントリガーアップグレードに向けて,後段ソフトウェアトリガーを含めたアルゴリズムの改良を行っています。

- アップグレード(同じく主に修士課程の学生が活躍)

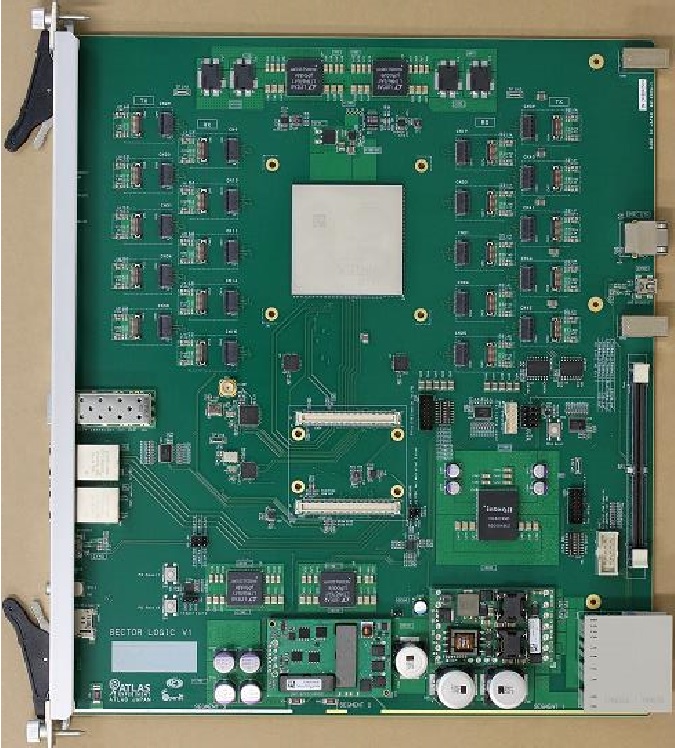

2029年完了目標の第2期アップグレード(HL-LHC)プロジェクトに向けて,ミューオントリガーの新電子回路の制作・試験,設置準備を行うとともに,その後の再アップグレード(2035年前後)を見すえて,トリガー全体のアルゴリズムの改良を進めています。

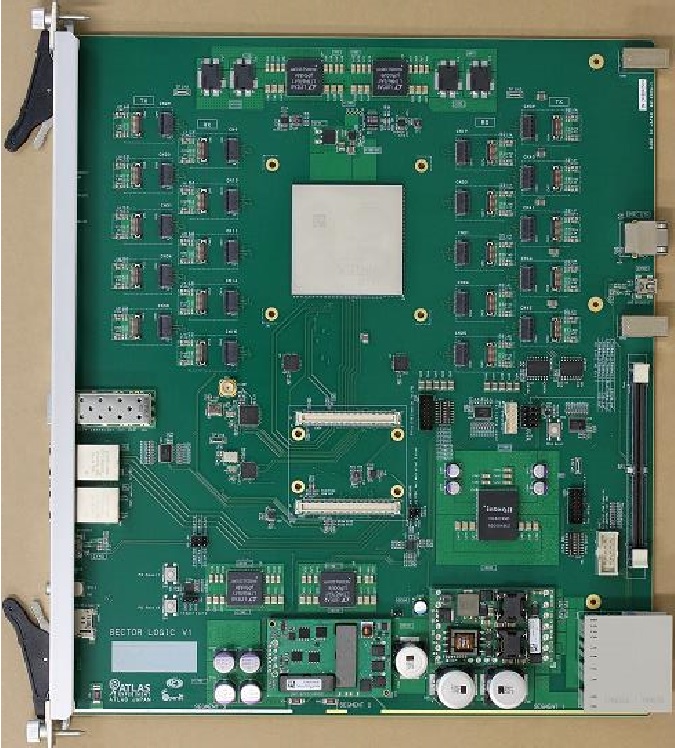

- 開発したHL-LHCミューオントリガー計算ボード(右図)のファームウェアを改良し,トリガーにおける運動量計算の精度を上げています。

- 飛跡検出器トリガーでの計算速度の向上,そこで求めた飛跡を用いたミューオンなどのトリガーの改良を行っています。

- ミューオン検出器の劣化に備え,それをカバーする新しいトリガー計算ボード(右図のアップグレード版),そこでのトリガー手法の開発を始めています。

- 物理解析 (博士課程学生,研究員)

- 標準模型を超える物理である,超対称性の探索(下記リンク参照)を中心に行っています。

- また,トップクォークによる標準模型の精密検証も得意としています。これまで高い運動量での散乱断面積,生成の非対称性などから検証を行ってきました。今後も単一トップクォーク生成の測定などを行います。

LHC で探索・研究している新物理の例

- 質量の謎とヒッグス場

現在の素粒子とその相互作用を記述する場の量子論は,いわゆるゲージ不変性(理論が局所的な場の位相の変化によらない)を保ちつつ標準模型の粒子に質量を持たせることが出来ません。すると,我々の世界を構成するこれらの粒子は光速で運動していなければなりませんが,現実の世界はそうではありません。粒子を減速させる,すなわち粒子に慣性質量を与える役割を果たすと考えられているのが「ヒッグス場」です。この場は直接検出は出来ませんが,質量の大きな粒子を介して場に揺らぎを与えると,その揺らぎがヒッグス粒子として観測されます。

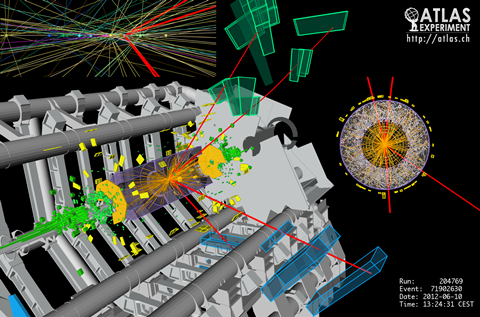

LHC では高いエネルギーの衝突を用いて質量の大きな粒子を生成し,それがヒッグス場に振動を与えることによりヒッグス粒子を生成しています。

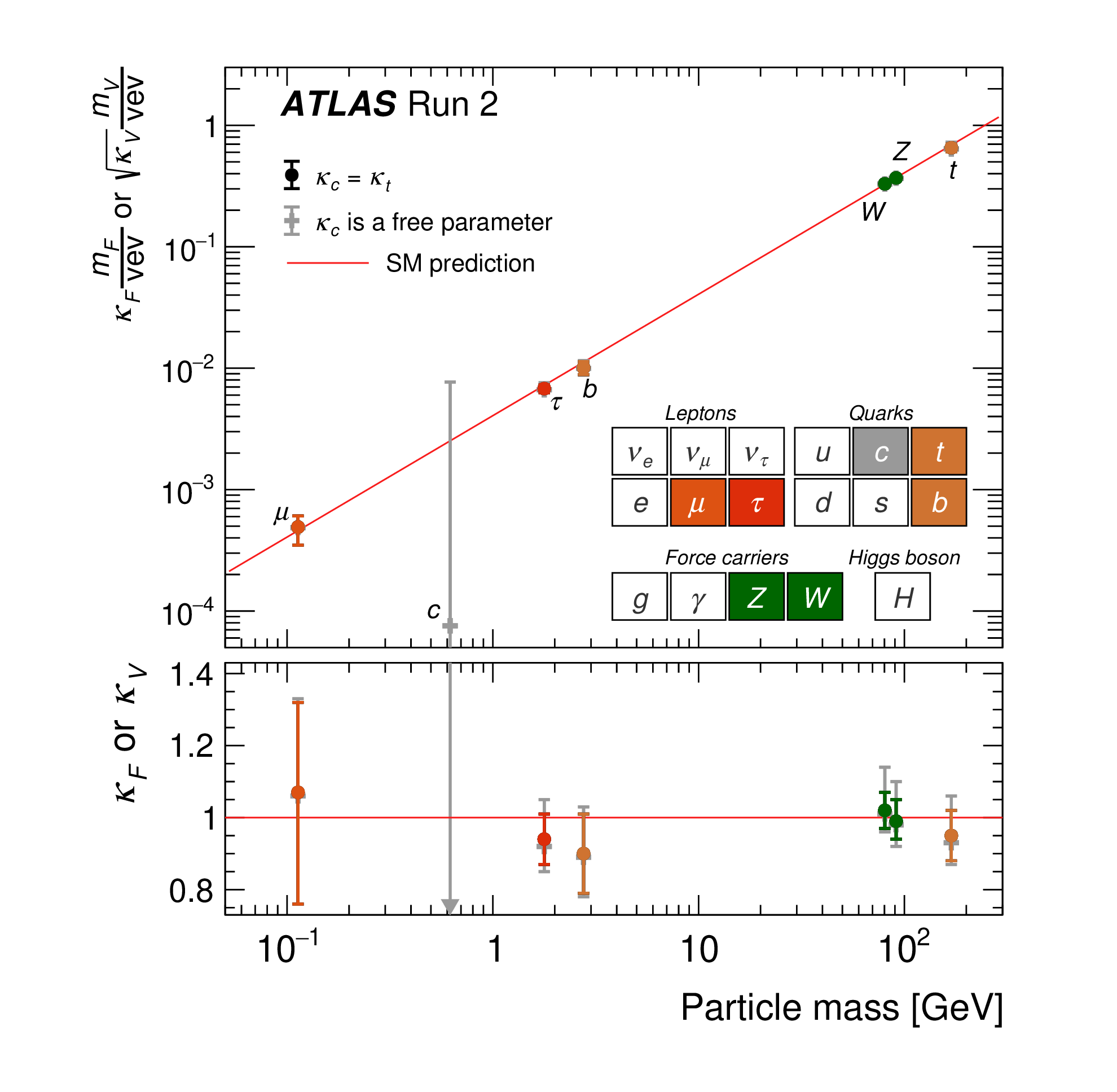

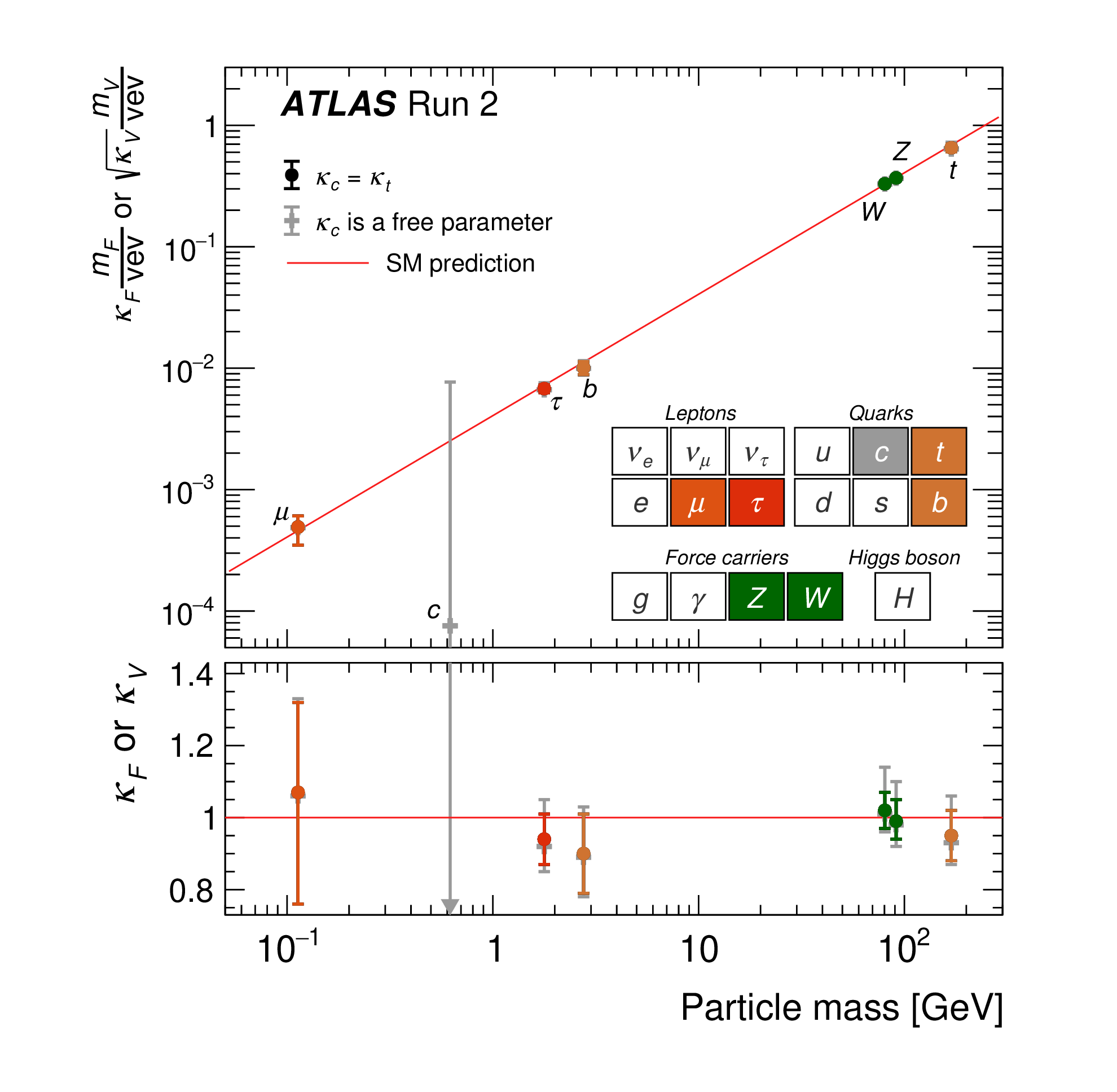

粒子が同じかどうかは質量で区別できるので,ヒッグス場は標準模型における世代数の謎,粒子の質量が互いに大きく異なることなどの解明の鍵を握っていると考えられています。標準模型のヒッグス場は見つかったヒッグス粒子の基となる1種類で,このことから標準模型はフェルミ粒子の質量(右上図横軸)とヒッグス粒子との結合定数(縦軸)が一致すると予言します。これまでの測定で,それが極めて高精度で成り立っていることがわかっています。このような測定をさらにはるかに高精度で行い,ヒッグス場が本当に1種類か,ヒッグス場が結合している我々の知らない粒子がないか,といったことの手がかりを得ようとしています。

超対称性

超対称性

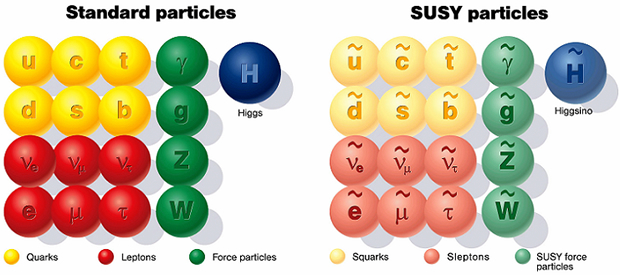

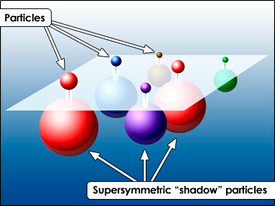

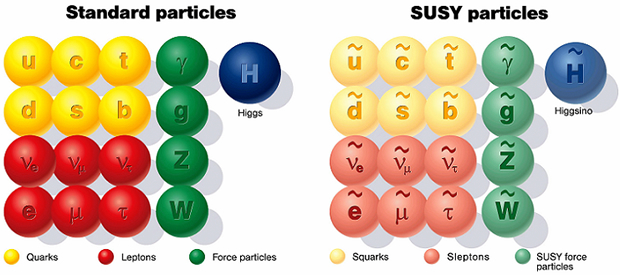

超対称性は,既知の標準模型の粒子(右図の particles)と同じ相互作用をするペアの粒子が存在するとする理論です(右図の Supersymmetryc "shadow" particles)。両者は全く同じではなく,違いは2つあります。一つはスピンで,標準模型のフェルミ粒子(スピン1/2)に対してはスピン0のボーズ粒子が,ボーズ粒子に対してはフェルミ粒子が対応します。もう一つは質量で,超対称粒子は標準模型の粒子よりはるかに大きなテラスケールの質量を持つので未発見であると考えられています。

粒子を超対称粒子に変換する演算子は,一般相対論に現れる時空のゆがみを引き起こすことが知られています。このことから,超対称性理論は,場の量子論と重力との融合に必須だと考えられています。また,中性の超対称粒子が安定である場合,宇宙観測から存在が確実視されている暗黒物質(重く相互作用をほとんどしない粒子)の候補になります。他にも理論的に様々なアドバンテージがあり,標準模型を超える物理の最右翼と考えられています。

超対称粒子はLHCほどのエネルギーを持っても,いまだ見つかっていません。その理由として考えられるのが,これら粒子の質量差が小さい可能性です。もしそうだとすると,生成された超対称粒子が一番軽い中性の超対称粒子に崩壊する際に放出される標準模型粒子のエネルギーが非常に小さくなり,衝突で生成される他のたくさんの粒子に紛れて見えにくくなったり,あるいは粒子が重い場合は速度が遅く,衝突から遅れて観測されます。神戸大学ではこのような探索のデータ解析,また遅い粒子を取得するトリガーの開発を進めています。

メンバー

教員

大学院生

- 森本 晴己

- 水引 龍吾

- 張 力

- 山口 凜太郎

- 佐野 友麻

- 笹田 真宏

- 佐倉 慶汰

- 浅見 優輝

- 田中 亮祐

- 神吉 陽介

- 橋本 真理子

リンク

ATLAS実験は,世界最高エネルギーの加速器LHC(Large Hadron Collider)での陽子衝突を用いた実験です。

LHC はスイス・ジュネーブのCERN(欧州原子核研究機構)の加速器で,周長は27kmです。14TeV(テラ電子ボルト,テラは10の12乗) の重心系エネルギーでの衝突により,電弱相互作用の粒子 (100 GeV 程度) を大量に生成して精密測定するとともに,テラスケール,すなわちTeVの領域の新しい粒子,相互作用を探索します。

ATLAS実験は,世界最高エネルギーの加速器LHC(Large Hadron Collider)での陽子衝突を用いた実験です。

LHC はスイス・ジュネーブのCERN(欧州原子核研究機構)の加速器で,周長は27kmです。14TeV(テラ電子ボルト,テラは10の12乗) の重心系エネルギーでの衝突により,電弱相互作用の粒子 (100 GeV 程度) を大量に生成して精密測定するとともに,テラスケール,すなわちTeVの領域の新しい粒子,相互作用を探索します。 神戸大学は,ATLAS日本グループの中で東大,KEK(高エネルギー加速器研究機構) に続き3番目に大きなグループです。これまで検出器の開発・製造,設置と運転,データ解析に大きく関わってきました。

神戸大学は,ATLAS日本グループの中で東大,KEK(高エネルギー加速器研究機構) に続き3番目に大きなグループです。これまで検出器の開発・製造,設置と運転,データ解析に大きく関わってきました。

超対称性

超対称性